精神分裂症与分离性人格障碍

平时好像经常能听到有人说“这个人有精神分裂症”,但是仔细一问他们有什么具体症状,大部分人都说“就是脑子里好像有好几个人一样的精神病”。但是,人们一直认为的“精神分裂,那不就是自己的精神分裂成了好几个吗,然后他们都在自己的脑子里打架,我看电视上都是这么演的”的这种精神障碍,并不是大家一直认为的“精神分裂症”。

大家一直认为的“脑子里有好几种人格”的心境障碍

实际上,精神分裂症和分离性人格障碍(人们比较习惯的说法是“多重人格障碍”)虽然在名字上非常相似,但是不管是从症状上还是从医学定义上,它们其实是完全不同的两种心境障碍。根据DSM-5,精神分裂症属于“精神病性障碍”,而分离性人格障碍则属于“分离障碍”。

应思聪患上的,就是典型的精神分裂症,剧里表现出的那些被害妄想、被监视感、幻听、幻视、情绪和动作迟钝、不可预测的行为等等,都是精神分裂症的症状表现。精神分裂症的情绪波动是同一身份下因脑功能异常导致的情绪失控,应思聪和脑中形象的虚空对话并不涉及人格的切换,而分离性人格障碍的人格切换是不同身份为应对创伤形成的防御性交替。

复杂性哀伤与精神分裂症

看剧的时候,我在想应思聪的所谓的精神分裂症会不会只是一种创伤后应激障碍的表现,他实际上没有精神分裂症?应思聪在剧中展现的表现不大可能是单纯的创伤后应激障碍,但是女友离世的重大打击很可能是他最终患上精神分裂症的诱因。

应思聪早年出道即巅峰,击败7000部影片,获得了国际比赛的最佳导演大奖,那时的他有理想、有能力、还有支持他的女友,可随着自己的事业逐渐地走下坡路、“害资方损失超过三千万”的传言越传越广、再加上女友的轻生带来的打击,他再也支撑不住,脑中一直环绕着可能是以前资方投资人的那句“你就是个垃圾”“你什么都干不好”的声音和画面,和自己女友生前支持鼓励他的画面纠缠在一起。

这也导致在女友离世之后,应思聪失去了一个全力支持他的人,取而代之的是自己脑中那个人的无尽的嘲讽,也因为如此,他早期很可能患上过“复杂性哀伤”或者叫“延迟性哀伤障碍”。延迟性哀伤障碍也属于创伤及应激相关障碍,核心表现为对逝者长期(≥6个月)的强烈哀伤反应,伴随情感麻木、自我否定、无法接受现实等症状,再加上应家有精神病家族遗传史,对女友离世的不相信最终固化成了对女友的长期幻听和幻视。而对身边人的不信任也导致他逐渐开始出现社交回避、情感淡漠、被害妄想等症状。久而久之,应思聪再也无法承受或者他潜意识里选择了不再去费力承受,最后的结果便是应思聪患上了精神分裂症。

受害者,加害者

应该说应思聪对自己的电影事业还是有很高的要求的,早先他被投资人撤换,其实就是因为投资人觉得他出片太慢影响了自己赚钱,而出片慢的原因是他不愿意为了赶时间而降低自己的标准。即使是在患心境障碍之后,他也并不和以前其他电视剧展现的其他心境障碍患者一样浑浑噩噩、丧失了几乎所有功能,而是一直坚持要把自己的第一部电影拍完,献给自己的女友。

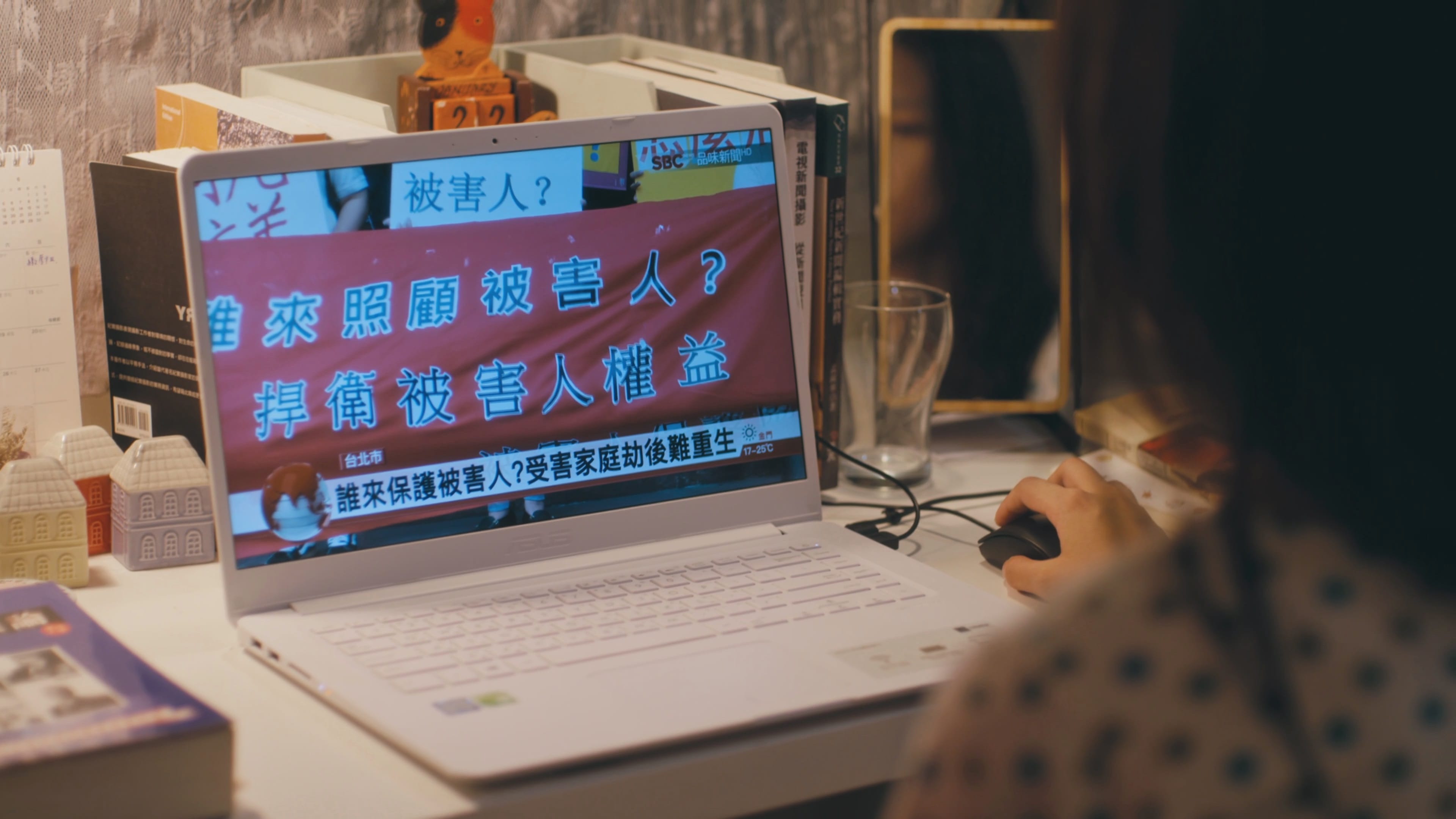

在应思聪闯入幼儿园之后,不可否认的是,社会大众和家长都产生了恐慌,但是影片中有一个细节,就是在他闯入幼儿园之后,他并没有做出过激行为伤害那些小孩,而是真的在拍电影,应父在看完应思聪拍的电影片段之后同样也发出了“这不就是在拍电影,现在我们连拍电影的权利都没有?”随之而来的,便是应思聪的过去被媒体挖了出来,新闻媒体更是给他扣上了“害资方惨赔了三千万元”的大帽子。

但是从头到尾,剧中都没有展现“三千万”这个数字到底从何而来,取而代之的是一句轻飘飘的“据传”。应思聪的姐姐应思悦说“什么叫害制片方损失三千万,没有那么多,你们有求证过吗?他拍了那么多年电影,一毛钱都没有拿到,你们为什么不告诉大家这个?”面对“应思聪案”,有媒体为了拼速度赢收视率,未经警方核实就把拿着两袋摄影器材喃喃自语的他,渲染成了拿着枪袋企图挟持儿童的变态。

应思聪在闯入幼儿园事件中无疑是加害者,但是在这件事之后,社会对应思聪的口诛笔伐似乎成为了一种天赋的正义,没有人去关心他为什么要这样做,甚至没有人去思考一下他到底真的是一名绑架犯,还是说这又是一次“新闻学魅力时刻”?“雪崩时,没有一片雪花是无辜的”,大众媒体一张照片一段文字就能撬动舆论风向,每一集开头那些在媒体视频下扛着正义大旗的、发言可以不付出任何成本的网民们,无形之中也成为了加害者。

污名化与恶的距离

似乎作为一个精神病人再加上曾经犯下错误的人,对应思聪的恶意顺理成章地成为了他的一种报应,他就应该一辈子抬不起头、一辈子带着“那个害别人损失三千万的导演”“那个闯进幼儿园的精神病”的标签活下去。人们会因为他的过去而对他避之唯恐不及,在剧中的表现就是王赦的妻子见到他之后直接受惊摔倒,从而导致自己的孩子早产。

对心境障碍患者的污名化,其实是标签效应的一部分,我们似乎很容易地把一个人或者一类人按照自己的好恶贴上这样或那样的标签,然后我们对他们的评价便不是基于他们本身,而是基于这个标签。例如,心境障碍患者经常被人认为危险和不可预测,而且在实际生活中,新闻媒体报道的又大多是符合这种刻板印象的事件,反过来又导致了这种刻板印象的加强。

心境障碍患者会意识到他们没有受到同等的对待,并且知道自己可能受到歧视。应思聪曾对姐姐应思悦说:“你就只会叫我吃药,把我当一个人一样看待不行吗?”对心境障碍患者的污名化,很可能导致患者内化社会偏见,产生羞耻感、自卑感,甚至放弃治疗,严重阻碍患者寻求帮助、融入社会及康复进程。

对心境障碍患者的污名化也是作为加害者的社会大众对心境障碍患者这群受害者的不分昼夜的加害,以应思聪为代表的心境障碍患者及其家庭在污名化和求医问药这两个沼泽中的挣扎,在其他人眼中却变成了远远躲开他们的正当理由。尽管编剧已借剧中医生之口做出澄清——杀人犯只有5%患有精神疾病,且大多攻击家人而非陌生人,社区医疗和家庭照顾的疗效远胜于强制住院——人们对事实依然视而不见,围观的路人恐惧地发问:“精神病满街跑,我的日子还怎么过?”

第二集开头的社区居民对康复之家落成的抗议的时候,还要加上一句“我们不是歧视”。但是在以污名化的手段为灰色地带的边缘人群迅速贴上归类标签之时,人人都是刽子手。